昨年のムービーはこちら→医療を救うムービーを見る!

病院の待ち時間も減らせます!医療を救う10の方法はこちら→10の方法を学ぶ!

スタッフへの連絡は こちらより

とりあえず、賛同の気持ちを拍手でクリック

2009年度ご近所の底力さきがけモデル育成事業 対象企画

2009年度ご近所の底力さきがけモデル育成事業 対象企画

2009年06月17日

糸井重里さんと医療のコラボ

明日更新するといいながら、ちょっと遅くなりました。

でも、

こんなアイテムを待っていた~!

昨年末、医っQの開催された翌週に販売され、あっという間に売り切れ、増刷していたそうです。

アート×医療

今まで知らなかったのですが、今月号の

朝日メディカルを読んで知りました!

ぜひみんな買いましょう!

全国のロフト(Loft)か通販で買えるそうです。

(通販では送料が630円いるので、1冊だけ買うならロフトへGoです!)

詳しくはこちら↓

http://www.1101.com/deardoctors/

買った人のコメントはこちら↓

http://www.kanshin.com/keyword/1657847

私も買ったら、いろいろ報告します!

でも、

こんなアイテムを待っていた~!

昨年末、医っQの開催された翌週に販売され、あっという間に売り切れ、増刷していたそうです。

アート×医療

今まで知らなかったのですが、今月号の

朝日メディカルを読んで知りました!

ぜひみんな買いましょう!

全国のロフト(Loft)か通販で買えるそうです。

(通販では送料が630円いるので、1冊だけ買うならロフトへGoです!)

詳しくはこちら↓

http://www.1101.com/deardoctors/

買った人のコメントはこちら↓

http://www.kanshin.com/keyword/1657847

私も買ったら、いろいろ報告します!

2009年01月14日

日本の医療を救う10の方法!その10

日本の医療を救う10の方法!と題して、1つずつ方法とその効果を紹介していきます。

3日に1回のペースで、本日より1か月のシリーズにしたいと思います。

どうぞ、更新されるブログを3日に1回はご覧ください。

なお、ここで挙げる10の方法は、医っQ代表の独断と偏見で選んでおりますので、提案する方法よりこちらの方が良いだろう!という意見など、読者のみなさんの方が良いものをお持ちであればぜひコメントください。

では、いよいよラスト第10の方法は・・・・

10.スケジュールをはっきりさせていく

これ意外と意識されていないのですが、とっても重要です。

特に大学病院など大きな病院に行く時は、常に今後のスケジュールを把握してからいきましょう。

わからない、わからないでは、治療計画が立てられません。

医療者は、途中で病院に来なくなってしまうことを常に気にかけています。

そのために、仕事など日常生活に支障をきたさないように治療しようと考えています。

医療者の想いにこたえるためにも、

なるべくスケジュールを把握して病院に行きましょう。

そのためにも、やっぱり病院に行くのに手帳などカレンダーのあるものに、自分のスケジュールを1カ月先ぐらいまで把握してメモしておきましょう。

第8・9の方法との連携です!

日本の医療を救う10の方法!その9

→http://medicalaction.tsukuba.ch/e20030.html

日本の医療を救う10の方法!その8

→http://medicalaction.tsukuba.ch/e18520.html

なお、大きな病院では曜日ごとに「●●先生」担当、「△△先生」担当となっていますので、

次回も行ける曜日に最初からかかるというのもコツです。

つまり、毎週水曜日にならなんとか病院に行けるのであれば、最初から水曜日に行くようにする。

たまたま木曜日が空いていたからといって、木曜日に病院に行くと、次回水曜日ってことになると、

多くの場合は、次回別の医師に変わってしまうことになります。

やっぱり最初に診た人が、次回も対応した方が断然良い診断・治療ができるので、

しっかり治療したいのであれば、

スケジュールを把握して、次回も通える曜日に病院にいくことが肝心です。

医療者も人なので・・・。

来月はわからないんですよね~っていう人よりは、しっかり予定を把握してどんどん通院可能日を提案してくれる人の方が、きちんと治療計画を立てることができます。

スケジュール調整は、意外と時間がかかりますしサクッと終わってほしいところです。

サクッと決まれば、その空いた時間でさらなる医療を提供でき、あなたと日本の医療を救う時間になるかもしれません!

さいごのさいごに繰り返します。

10.スケジュールをはっきりさせていく

が医療を救う第10の方法でした。

大好評の医療を救う10の方法でしたが、これで最後です。

次回はどんなシリーズで、日本の医療を救うか・・・。

どうぞお楽しみに。

今後もみなさんに知ってほしい医療ネタおよび、社会ネタを提供していきますので、どうぞお気に入りに登録よろしくお願いします。

というか、このブログの左側にある「読者登録」にメールアドレスを記入していただけると、記事が更新されるごとに記入されたメールアドレスに更新しました!というメールが配信されます。

ぜひ読者登録お願いします!

↓

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

次回シリーズ開始までどうぞお楽しみに。

まずはどうぞこの10の提案の実践よろしくお願いします。

↓入院時に作成するカルテの見本です。黄色の枠で囲んだところは、一般の人にも自身のこととして把握しておいてほしい項目です。

3日に1回のペースで、本日より1か月のシリーズにしたいと思います。

どうぞ、更新されるブログを3日に1回はご覧ください。

なお、ここで挙げる10の方法は、医っQ代表の独断と偏見で選んでおりますので、提案する方法よりこちらの方が良いだろう!という意見など、読者のみなさんの方が良いものをお持ちであればぜひコメントください。

では、いよいよラスト第10の方法は・・・・

10.スケジュールをはっきりさせていく

これ意外と意識されていないのですが、とっても重要です。

特に大学病院など大きな病院に行く時は、常に今後のスケジュールを把握してからいきましょう。

わからない、わからないでは、治療計画が立てられません。

医療者は、途中で病院に来なくなってしまうことを常に気にかけています。

そのために、仕事など日常生活に支障をきたさないように治療しようと考えています。

医療者の想いにこたえるためにも、

なるべくスケジュールを把握して病院に行きましょう。

そのためにも、やっぱり病院に行くのに手帳などカレンダーのあるものに、自分のスケジュールを1カ月先ぐらいまで把握してメモしておきましょう。

第8・9の方法との連携です!

日本の医療を救う10の方法!その9

→http://medicalaction.tsukuba.ch/e20030.html

日本の医療を救う10の方法!その8

→http://medicalaction.tsukuba.ch/e18520.html

なお、大きな病院では曜日ごとに「●●先生」担当、「△△先生」担当となっていますので、

次回も行ける曜日に最初からかかるというのもコツです。

つまり、毎週水曜日にならなんとか病院に行けるのであれば、最初から水曜日に行くようにする。

たまたま木曜日が空いていたからといって、木曜日に病院に行くと、次回水曜日ってことになると、

多くの場合は、次回別の医師に変わってしまうことになります。

やっぱり最初に診た人が、次回も対応した方が断然良い診断・治療ができるので、

しっかり治療したいのであれば、

スケジュールを把握して、次回も通える曜日に病院にいくことが肝心です。

医療者も人なので・・・。

来月はわからないんですよね~っていう人よりは、しっかり予定を把握してどんどん通院可能日を提案してくれる人の方が、きちんと治療計画を立てることができます。

スケジュール調整は、意外と時間がかかりますしサクッと終わってほしいところです。

サクッと決まれば、その空いた時間でさらなる医療を提供でき、あなたと日本の医療を救う時間になるかもしれません!

さいごのさいごに繰り返します。

10.スケジュールをはっきりさせていく

が医療を救う第10の方法でした。

大好評の医療を救う10の方法でしたが、これで最後です。

次回はどんなシリーズで、日本の医療を救うか・・・。

どうぞお楽しみに。

今後もみなさんに知ってほしい医療ネタおよび、社会ネタを提供していきますので、どうぞお気に入りに登録よろしくお願いします。

というか、このブログの左側にある「読者登録」にメールアドレスを記入していただけると、記事が更新されるごとに記入されたメールアドレスに更新しました!というメールが配信されます。

ぜひ読者登録お願いします!

↓

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

次回シリーズ開始までどうぞお楽しみに。

まずはどうぞこの10の提案の実践よろしくお願いします。

↓入院時に作成するカルテの見本です。黄色の枠で囲んだところは、一般の人にも自身のこととして把握しておいてほしい項目です。

2009年01月11日

日本の医療を救う10の方法!その9

日本の医療を救う10の方法!と題して、1つずつ方法とその効果を紹介していきます。

3日に1回のペースで、本日より1か月のシリーズにしたいと思います。

どうぞ、更新されるブログを3日に1回はご覧ください。

なお、ここで挙げる10の方法は、医っQ代表の独断と偏見で選んでおりますので、提案する方法よりこちらの方が良いだろう!という意見など、読者のみなさんの方が良いものをお持ちであればぜひコメントください。

では、第9の方法は・・・・

9.聞きたいことはメモ、聞いたことはメモ

(写真はエコプロダクツ展で展示されていた、何度も使えるコピー用紙。高温にすると文字が消えて何度も使えるそうです。技術革新が環境を救うか?人の意識が環境を救うか?物質と精神の勝負ですね。

医療に関してはさて、どちらでしょうか?)

あたり前といえば、あたりまえです。

自分の命に関わることです。

しっかりメモしましょう。

第8の方法と連携すればベストです!

どんな医療面接(問診)の場合も、基本的に把握しておきたい7項目がありましたね。

この7つが聴けなければ、誤診、つまり誤った判断をして、医療ミスを起こす可能性が高くなるというやつです。

日本の医療を救う10の方法!その8

→http://medicalaction.tsukuba.ch/e18520.html

実際、みなさん、家に帰ってから

「あれ、これはどうするんだっけ?」とか、「あ、お風呂に入っていいか聞くの忘れてた?」どうしよう・・・。

っていう経験、けっこうありませんか?

人間、病気になっている時、思っていたより深刻な診断を告げられて、気が動転することもあるでしょう。

それなのに、

メモを持っていかないなんてことは、重大なミスなのです。

と、少々大げさかもしれませんが、実際のところ普段とは違う生活指導が入ったり、聴きなれないことが多くあると思います。

しっかりと医師からのアドバイスを吸収して、実践し、病気を少しでも早く治したいならば、メモは必須です。

医療者も人なので・・・。

メモを一生懸命取っている人には好感が持てます。あ、この人は自分の言うことを実行しようとしているな!と嬉しく思います。いつもよりより多くのアドバイスをすることになるでしょう。

しっかりメモを取ってそれを忘れずに持ち帰ることは、医療を救う1歩となります!

さいごに繰り返します。

9.聞きたいことはメモ、聞いたことはメモ

が医療を救う第9の方法でした。

次はまた3日後、いよいよラスト「スケジュール」に関してです。

どうぞお楽しみに。

1月13日(火)頃に次回更新予定です。

どうぞお楽しみにそして、ますはどうぞこの提案の実践よろしくお願いします。

↓入院時に作成するカルテの見本です。黄色の枠で囲んだところは、一般の人にも自身のこととして把握しておいてほしい項目です。

3日に1回のペースで、本日より1か月のシリーズにしたいと思います。

どうぞ、更新されるブログを3日に1回はご覧ください。

なお、ここで挙げる10の方法は、医っQ代表の独断と偏見で選んでおりますので、提案する方法よりこちらの方が良いだろう!という意見など、読者のみなさんの方が良いものをお持ちであればぜひコメントください。

では、第9の方法は・・・・

9.聞きたいことはメモ、聞いたことはメモ

(写真はエコプロダクツ展で展示されていた、何度も使えるコピー用紙。高温にすると文字が消えて何度も使えるそうです。技術革新が環境を救うか?人の意識が環境を救うか?物質と精神の勝負ですね。

医療に関してはさて、どちらでしょうか?)

あたり前といえば、あたりまえです。

自分の命に関わることです。

しっかりメモしましょう。

第8の方法と連携すればベストです!

どんな医療面接(問診)の場合も、基本的に把握しておきたい7項目がありましたね。

この7つが聴けなければ、誤診、つまり誤った判断をして、医療ミスを起こす可能性が高くなるというやつです。

日本の医療を救う10の方法!その8

→http://medicalaction.tsukuba.ch/e18520.html

実際、みなさん、家に帰ってから

「あれ、これはどうするんだっけ?」とか、「あ、お風呂に入っていいか聞くの忘れてた?」どうしよう・・・。

っていう経験、けっこうありませんか?

人間、病気になっている時、思っていたより深刻な診断を告げられて、気が動転することもあるでしょう。

それなのに、

メモを持っていかないなんてことは、重大なミスなのです。

と、少々大げさかもしれませんが、実際のところ普段とは違う生活指導が入ったり、聴きなれないことが多くあると思います。

しっかりと医師からのアドバイスを吸収して、実践し、病気を少しでも早く治したいならば、メモは必須です。

医療者も人なので・・・。

メモを一生懸命取っている人には好感が持てます。あ、この人は自分の言うことを実行しようとしているな!と嬉しく思います。いつもよりより多くのアドバイスをすることになるでしょう。

しっかりメモを取ってそれを忘れずに持ち帰ることは、医療を救う1歩となります!

さいごに繰り返します。

9.聞きたいことはメモ、聞いたことはメモ

が医療を救う第9の方法でした。

次はまた3日後、いよいよラスト「スケジュール」に関してです。

どうぞお楽しみに。

1月13日(火)頃に次回更新予定です。

どうぞお楽しみにそして、ますはどうぞこの提案の実践よろしくお願いします。

↓入院時に作成するカルテの見本です。黄色の枠で囲んだところは、一般の人にも自身のこととして把握しておいてほしい項目です。

2009年01月07日

日本の医療を救う10の方法!その8

日本の医療を救う10の方法!と題して、1つずつ方法とその効果を紹介していきます。

3日に1回のペースで、本日より1か月のシリーズにしたいと思います。

どうぞ、更新されるブログを3日に1回はご覧ください。

なお、ここで挙げる10の方法は、医っQ代表の独断と偏見で選んでおりますので、提案する方法よりこちらの方が良いだろう!という意見など、読者のみなさんの方が良いものをお持ちであればぜひコメントください。

では、第8の方法は・・・・

8.いつから、どこが、どれぐらい、どのように

病気になった時に、ここを注意して伝えてほしいってポイントです。

医学生が学ぶ教科書などには、この7つを聴け!って赤字で書いてあります。

1. いつから(when)

2. どこが(where)

3. どのように(what)

4. どの程度(how)

5. どんな状況で(in what circumstance)

6. 影響する因子は(influencing factor)

7. 随伴症状は(associated manifestations)

どんな医療面接(問診)の場合も、基本的にこの7項目は聴きたい。

逆にこの7つが聴けなければ、誤診、つまり誤った判断をして、医療ミスを起こす可能性が高くなります。

実際、十分に聴き取れないと、映画「感染列島」の中にも出てくるような、誤った判断をしてしまうことになりかねません。

(「感染列島」について詳細は後日。なお1月17日よりROADSHOWです)

しかしみなさん、

これら全部をきちんと聴かれたことが、いったいどれぐらいあるでしょうか?

あまりない?のでは??

そこでちょっとアンケート!

どんどんクリックするだけなのでご協力ください。

さて、実際の現場では、極力、時間をかけないように、かつ医療ミスをしないように、

ベテランの医師は、短い会話の中から上記の情報を基本とし、ばーっと情報を得て診断して、治療しているのです!

と、信じたいですが、実際のところ目の前の患者さんを時間内にさばくために、重要でないと感じる項目はすっとばしている医師も少なくないと思います。

今、時間をかけて、この全てを網羅してきちんと聴いてくれるのは、病院で勉強させてもらっている医学生ぐらいなものです。

つまり、

医療崩壊が起きているんですね。必要な医療行為の一部を削って対応している。患者さんから情報を得るという、大事な部分を削っているのだから、

医療が崩れてしまいますよね

実際、事件に関して詳しくはないですが、小児救急で割り箸が突き刺さったままだったのを気付かずに帰してしまったという報道がありましたが、あれも

その時の状況をきちんと話を聴く余裕があれば、防げたのではないか?

と思ってしまいます。

医療者も人なので・・・。

忙しければ、サボれる部分はサボってしまいます。聴かなくても大抵は何事もないのが現実ですから。

そんな医療者を支えるべく、自分が病気になったら、上記のことを上手に伝えてください。

ほんとに1秒ぐらいで急に痛くなったのか、朝起きたら急に痛くなったのか、1週間かけてだんだん痛くなったのか、1か月かけてだんだん痛くなったのか、

いつからといってもいろいろあります。

なるべく的確に、答えることができるように思い出しておいてください。あなたの言葉が、あなたのいのちを左右する一言になるかもしれません。

それを上手に伝えることで、医療を救う1歩となります!

さいごに繰り返します。

8.いつから、どこが、どれぐらい、どのように

が医療を救う第8の方法でした。

この件に関して、まだ不十分なので追記します。3日後のメモと合わせてという感じになります。

次はまた3日後、「メモ」に関してです。

どうぞお楽しみに。

1月10日(土)頃に次回更新予定です。

どうぞお楽しみにそして、ますはどうぞこの提案の実践よろしくお願いします。

↓入院時に作成するカルテの見本です。黄色の枠で囲んだところは、一般の人にも自身のこととして把握しておいてほしい項目です。

3日に1回のペースで、本日より1か月のシリーズにしたいと思います。

どうぞ、更新されるブログを3日に1回はご覧ください。

なお、ここで挙げる10の方法は、医っQ代表の独断と偏見で選んでおりますので、提案する方法よりこちらの方が良いだろう!という意見など、読者のみなさんの方が良いものをお持ちであればぜひコメントください。

では、第8の方法は・・・・

8.いつから、どこが、どれぐらい、どのように

病気になった時に、ここを注意して伝えてほしいってポイントです。

医学生が学ぶ教科書などには、この7つを聴け!って赤字で書いてあります。

1. いつから(when)

2. どこが(where)

3. どのように(what)

4. どの程度(how)

5. どんな状況で(in what circumstance)

6. 影響する因子は(influencing factor)

7. 随伴症状は(associated manifestations)

どんな医療面接(問診)の場合も、基本的にこの7項目は聴きたい。

逆にこの7つが聴けなければ、誤診、つまり誤った判断をして、医療ミスを起こす可能性が高くなります。

実際、十分に聴き取れないと、映画「感染列島」の中にも出てくるような、誤った判断をしてしまうことになりかねません。

(「感染列島」について詳細は後日。なお1月17日よりROADSHOWです)

しかしみなさん、

これら全部をきちんと聴かれたことが、いったいどれぐらいあるでしょうか?

あまりない?のでは??

そこでちょっとアンケート!

どんどんクリックするだけなのでご協力ください。

さて、実際の現場では、極力、時間をかけないように、かつ医療ミスをしないように、

ベテランの医師は、短い会話の中から上記の情報を基本とし、ばーっと情報を得て診断して、治療しているのです!

と、信じたいですが、実際のところ目の前の患者さんを時間内にさばくために、重要でないと感じる項目はすっとばしている医師も少なくないと思います。

今、時間をかけて、この全てを網羅してきちんと聴いてくれるのは、病院で勉強させてもらっている医学生ぐらいなものです。

つまり、

医療崩壊が起きているんですね。必要な医療行為の一部を削って対応している。患者さんから情報を得るという、大事な部分を削っているのだから、

医療が崩れてしまいますよね

実際、事件に関して詳しくはないですが、小児救急で割り箸が突き刺さったままだったのを気付かずに帰してしまったという報道がありましたが、あれも

その時の状況をきちんと話を聴く余裕があれば、防げたのではないか?

と思ってしまいます。

医療者も人なので・・・。

忙しければ、サボれる部分はサボってしまいます。聴かなくても大抵は何事もないのが現実ですから。

そんな医療者を支えるべく、自分が病気になったら、上記のことを上手に伝えてください。

ほんとに1秒ぐらいで急に痛くなったのか、朝起きたら急に痛くなったのか、1週間かけてだんだん痛くなったのか、1か月かけてだんだん痛くなったのか、

いつからといってもいろいろあります。

なるべく的確に、答えることができるように思い出しておいてください。あなたの言葉が、あなたのいのちを左右する一言になるかもしれません。

それを上手に伝えることで、医療を救う1歩となります!

さいごに繰り返します。

8.いつから、どこが、どれぐらい、どのように

が医療を救う第8の方法でした。

この件に関して、まだ不十分なので追記します。3日後のメモと合わせてという感じになります。

次はまた3日後、「メモ」に関してです。

どうぞお楽しみに。

1月10日(土)頃に次回更新予定です。

どうぞお楽しみにそして、ますはどうぞこの提案の実践よろしくお願いします。

↓入院時に作成するカルテの見本です。黄色の枠で囲んだところは、一般の人にも自身のこととして把握しておいてほしい項目です。

2009年01月04日

日本の医療を救う10の方法!その7

日本の医療を救う10の方法!と題して、1つずつ方法とその効果を紹介していきます。

3日に1回のペースで、約1か月のシリーズにしたいと思います。

どうぞ、更新されるブログを3日に1回はご覧ください。

なお、ここで挙げる10の方法は、医っQ代表の独断と偏見で選んでおりますので、提案する方法よりこちらの方が良いだろう!という意見など、読者のみなさんの方が良いものをお持ちであればぜひコメントください。

では、ついに2009年!小田原中継所を通過しただろう、第7の方法は・・・・

7.薬の飲み忘れは正直に伝えましょう

シンポジウムの中にも、ありましたが医療費における薬の値段の割合ってばかにならないもんです。

(ちょっとデータは古くて、最近は20%前後になってます)

シンポジウムの詳細

→http://medicalaction.tsukuba.ch/e19091.html

そして、巷で言われているように、日本は薬漬けの国であるといっても過言ではありません。

薬をもらって喜ぶ人もいるという、風潮すらあります。

しかし、本当に必要な薬以外もらうのをやめることで、とある効果が得られます。

ずばり、

飲み忘れの薬の減少。

日本は飲み忘れて捨てられる薬が非常に多い国だそうです。

病気の時には貴重な薬ですが、健康な人にしてみればただのゴミと同然です。

実際、この医っQを読まれている方々も飲み忘れなどを経験して、結局高いお金で買った薬の3割ぐらいを捨てているのではないでしょうか?

自分も湿布とか、多めにもらっておいて結局使わずに捨ててしまってたりしていたことがありました。

その薬代が日本の医療予算を苦しめている。

ですよね。

さて、薬を無駄にしないためには、そもそも無駄な薬をもらわないことが肝心です。

そのためにも、医師から処方された薬は

しっかり飲みましょう!

それで、きちんと短期間で治しきる!ことが第1です。

風邪などをひいた時に、

抗生物質(こうせいぶっしつ)

というお薬があります。

この薬は体に入り込んだウイルスを殺すために使用するのですが、調子が良くなったからといって自分で勝手に薬を飲むのをやめてしまうと、

(ある程度良くなったら、次に風邪をひいた時にとっておこうとしたりする人もいますね。うちの母もそういう人です)

ウイルスが絶滅していなかった場合にまたぶりかえしてしまいます。

そうすると、今度は別の抗生物質を使う必要性が出てきたりして、余計に医療費がかかることになります。

たしかに、飲みきる必要がない薬もありますが、基本的には全部飲みきる薬だと思ってください。

調子が良くなったら飲まなくていい薬の場合は、医師や薬剤師などから一言あると思ってください。

というように、薬の量は慎重に計算して処方されているので、もし万が一飲み忘れた場合はきちんと伝えてくれないと、余分な薬をもらったり、足りなかったりということが起きてくるので、どうぞ飲み忘れた時は正直に伝えてください。

実際、医療者も人なので・・・。

しっかり飲むようにと伝えて処方した薬を飲んでいないとちょっと悲しいですが、

飲み忘れたことをきちんと伝える患者さんには好感が持てると思います。し、信頼関係ができている!と喜んでしまう医師もいるでしょう。

飲み忘れ常習犯になってもらうと困りますが、飲み忘れたことを正直に伝える気持ちは、医療者に伝わりますし、今後は飲み忘れないように注意しようという気になると思います。

ということで、まとめますと、

医療費の20%を占める薬を、無駄にしないできっちり病気も治すためには、

きっちり薬を飲む!ことを基本とし、

7.薬の飲み忘れは正直に伝えましょう

((好感が持てます))

が医療を救う第7の方法でした。

次はまた3日後、「カルテ」に関してです。

どうぞお楽しみに。

2009年1月7日(水)頃に次回更新予定です。

どうぞお楽しみにそして、ますはどうぞこの提案の実践よろしくお願いします。

↓医っQのPRのために作ったパンフレットです。ここで紹介している10の方法がまとめてチェックシートになっています。どうぞダウンロードしてお友達にお渡しください。

3日に1回のペースで、約1か月のシリーズにしたいと思います。

どうぞ、更新されるブログを3日に1回はご覧ください。

なお、ここで挙げる10の方法は、医っQ代表の独断と偏見で選んでおりますので、提案する方法よりこちらの方が良いだろう!という意見など、読者のみなさんの方が良いものをお持ちであればぜひコメントください。

では、ついに2009年!小田原中継所を通過しただろう、第7の方法は・・・・

7.薬の飲み忘れは正直に伝えましょう

シンポジウムの中にも、ありましたが医療費における薬の値段の割合ってばかにならないもんです。

(ちょっとデータは古くて、最近は20%前後になってます)

シンポジウムの詳細

→http://medicalaction.tsukuba.ch/e19091.html

そして、巷で言われているように、日本は薬漬けの国であるといっても過言ではありません。

薬をもらって喜ぶ人もいるという、風潮すらあります。

しかし、本当に必要な薬以外もらうのをやめることで、とある効果が得られます。

ずばり、

飲み忘れの薬の減少。

日本は飲み忘れて捨てられる薬が非常に多い国だそうです。

病気の時には貴重な薬ですが、健康な人にしてみればただのゴミと同然です。

実際、この医っQを読まれている方々も飲み忘れなどを経験して、結局高いお金で買った薬の3割ぐらいを捨てているのではないでしょうか?

自分も湿布とか、多めにもらっておいて結局使わずに捨ててしまってたりしていたことがありました。

その薬代が日本の医療予算を苦しめている。

ですよね。

さて、薬を無駄にしないためには、そもそも無駄な薬をもらわないことが肝心です。

そのためにも、医師から処方された薬は

しっかり飲みましょう!

それで、きちんと短期間で治しきる!ことが第1です。

風邪などをひいた時に、

抗生物質(こうせいぶっしつ)

というお薬があります。

この薬は体に入り込んだウイルスを殺すために使用するのですが、調子が良くなったからといって自分で勝手に薬を飲むのをやめてしまうと、

(ある程度良くなったら、次に風邪をひいた時にとっておこうとしたりする人もいますね。うちの母もそういう人です)

ウイルスが絶滅していなかった場合にまたぶりかえしてしまいます。

そうすると、今度は別の抗生物質を使う必要性が出てきたりして、余計に医療費がかかることになります。

たしかに、飲みきる必要がない薬もありますが、基本的には全部飲みきる薬だと思ってください。

調子が良くなったら飲まなくていい薬の場合は、医師や薬剤師などから一言あると思ってください。

というように、薬の量は慎重に計算して処方されているので、もし万が一飲み忘れた場合はきちんと伝えてくれないと、余分な薬をもらったり、足りなかったりということが起きてくるので、どうぞ飲み忘れた時は正直に伝えてください。

実際、医療者も人なので・・・。

しっかり飲むようにと伝えて処方した薬を飲んでいないとちょっと悲しいですが、

飲み忘れたことをきちんと伝える患者さんには好感が持てると思います。し、信頼関係ができている!と喜んでしまう医師もいるでしょう。

飲み忘れ常習犯になってもらうと困りますが、飲み忘れたことを正直に伝える気持ちは、医療者に伝わりますし、今後は飲み忘れないように注意しようという気になると思います。

ということで、まとめますと、

医療費の20%を占める薬を、無駄にしないできっちり病気も治すためには、

きっちり薬を飲む!ことを基本とし、

7.薬の飲み忘れは正直に伝えましょう

((好感が持てます))

が医療を救う第7の方法でした。

次はまた3日後、「カルテ」に関してです。

どうぞお楽しみに。

2009年1月7日(水)頃に次回更新予定です。

どうぞお楽しみにそして、ますはどうぞこの提案の実践よろしくお願いします。

↓医っQのPRのために作ったパンフレットです。ここで紹介している10の方法がまとめてチェックシートになっています。どうぞダウンロードしてお友達にお渡しください。

2009年01月01日

日本の医療を救う10の方法!その6

日本の医療を救う10の方法!と題して、1つずつ方法とその効果を紹介していきます。

3日に1回のペースで、約1か月のシリーズにしたいと思います。

どうぞ、更新されるブログを3日に1回はご覧ください。

なお、ここで挙げる10の方法は、医っQ代表の独断と偏見で選んでおりますので、提案する方法よりこちらの方が良いだろう!という意見など、読者のみなさんの方が良いものをお持ちであればぜひコメントください。

では、ついに2009年!折り返し地点、第6の方法は・・・・

6.タバコは辞めましょう

2009年は禁煙元年にしてはどうでしょう?

みんなわかってるけど辞められないと思いますが、タバコを辞めると医療が救えるのだからこの際辞めましょう。吸ってない人は、身の周りの人を一人辞めさせましょう!

まずは巷で言われている、タバコをやめた方がいい理由を挙げていきます。

↓

タバコは発ガン物質がたっぷりなんですよね。

そして、その煙を吸わされる周りの人にもその被害が及びます。

長生きしたい人も多いと思いますが、あの煙は副流煙というもので、タバコを吸っている人よりもフィルターを通さない分危険な物質を浴びることになり、ガンになる可能性を高めることになります。気を付けましょう。

また、子育てをしている家庭に多いのですが、家の中は子どものためにも禁煙。

それゆえに、

外でタバコを吸って中に入って子供をだっこ

するパターン。

これも危険です。というのも、外でタバコを吸っている時に着ている服!

そこに有害物質が付着し、抱っこされるとその物質を吸い込みます。

普通の人ならそれぐらい大丈夫ですが、そもそも体重が軽い乳幼児にとっては、少量の物質でも影響してくると考えられます。(タバコの吸い殻を食べて死んでしまう子供がいるのはそのためです。)

だから、子どもに健康に育ってほしい(健康に育つ権利を子どもは持っていると思いますが)ならば、ちゃんとタバコを吸う時はタバコを吸う時の服を用意し、外に出てその服に着替えて、タバコを吸い、吸い終わったらその服を脱いで、家の中に入ってこないといけません。

という間抜けな行動を起こさないといけません。

そんなことするぐらいなら、子どものためにも辞めましょうよ。2009年から。

あなたがタバコを吸うことで、その利益がタバコ産業を育てているという側面もあります。

とあるタバコ会社の社長は、「タバコなんざ、ガキや貧乏人に黒人、あとはバカに吸わせておけ」と言っているという暴露本もあります。

タバコに関する暴露本←クリック

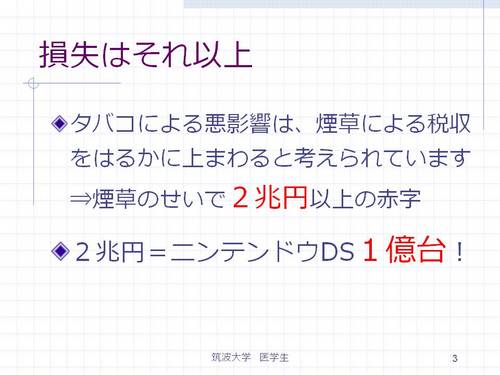

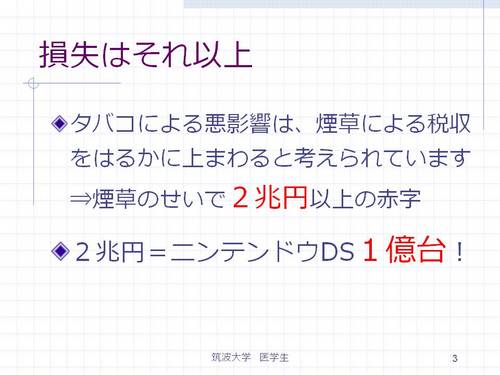

また、個人的に小学校で使った健康教育のパワーポイントを引用すると

ニンテンドウDSがこれだけ普及したら、経済効果も凄そうですね。

たしか2兆円ってば、麻生さんが提案していた緊急経済対策の額と同じだったかな。。

あ!禁煙法を作れば、それが経済対策にもなるし医療費削減にもなりますね~。

麻生さんどうでしょう?

実際、欧米では先述の通りでタバコなんざ・・・って感じですから、先進国日本をアピールするべく、どかんとやっちゃうのもいいかもですね。

とまぁ、ここまでは普通にある禁煙をすすめる情報ですが、医療を救うという観点からみると、

タバコを吸うと肺が真っ黒で、手術がしにくいということが挙げられます。本当に真っ黒なので、たとえば気胸(肺に穴が空いてしまい、急激に苦しくなる病気、比較的よくあります)の手術の時にも、まっくろだとどこが血管で、どこが穴か非常にわかりずらいです。

また、タバコを吸っていると

出血がひどいことが多いですし、薬のコントロールが難しいです

ちなみに、ある程度予定された手術の時は、手術の前後は絶対禁煙です。創部の処置が難しくなるし、麻酔をかけている時に痰が気道にからんでくるのを防ぐため、術後の傷の治りが悪くなるなどなどあるためにです。

そのため、私たち学生の書くカルテにも必ず喫煙歴は記入します。

「20本/日×30年」とか記載します。この20×30=600という掛け算によって、ガンになりやすいかどうかと判定しております。ちなみに600はけっこう危険ですね。

もちろん病院内も禁煙です。

ですので、タバコを吸っている人が緊急手術になったら、大変なんですよ。助かる確率が10%OFFだと思っていてください。(根拠はありませんが)

でも、さんざん言っても辞められない人がいるんですよね。

隠れて吸っている人とか(匂いでわかりますが・・・)

医療者も人なので・・・。

なんとか助けたいと思っている人が、自分の命を縮めるような行為をしていると、ちょっとやる気が下がります。入院中に隠れて吸っているのはいわんやなおって感じです。非常に落胆してしまいます。

ですので、みなさん今年は医療を救うためにも禁煙元年!

さいごに繰り返します。

6.タバコは辞めましょう

6’.タバコは辞めさせましょう

が医療を救う第6の方法でした。

次はまた3日後、仕事始めの前日になりますかね。

続いては「お薬」に関してです。

どうぞお楽しみに。

2009年1月4日(日)頃に次回更新予定です。

どうぞお楽しみにそして、ますはどうぞこの提案の実践よろしくお願いします。

↓医っQのPRのために作ったパンフレットです。ここで紹介している10の方法がまとめてチェックシートになっています。どうぞダウンロードしてお友達にお渡しください。

3日に1回のペースで、約1か月のシリーズにしたいと思います。

どうぞ、更新されるブログを3日に1回はご覧ください。

なお、ここで挙げる10の方法は、医っQ代表の独断と偏見で選んでおりますので、提案する方法よりこちらの方が良いだろう!という意見など、読者のみなさんの方が良いものをお持ちであればぜひコメントください。

では、ついに2009年!折り返し地点、第6の方法は・・・・

6.タバコは辞めましょう

2009年は禁煙元年にしてはどうでしょう?

みんなわかってるけど辞められないと思いますが、タバコを辞めると医療が救えるのだからこの際辞めましょう。吸ってない人は、身の周りの人を一人辞めさせましょう!

まずは巷で言われている、タバコをやめた方がいい理由を挙げていきます。

↓

タバコは発ガン物質がたっぷりなんですよね。

そして、その煙を吸わされる周りの人にもその被害が及びます。

長生きしたい人も多いと思いますが、あの煙は副流煙というもので、タバコを吸っている人よりもフィルターを通さない分危険な物質を浴びることになり、ガンになる可能性を高めることになります。気を付けましょう。

また、子育てをしている家庭に多いのですが、家の中は子どものためにも禁煙。

それゆえに、

外でタバコを吸って中に入って子供をだっこ

するパターン。

これも危険です。というのも、外でタバコを吸っている時に着ている服!

そこに有害物質が付着し、抱っこされるとその物質を吸い込みます。

普通の人ならそれぐらい大丈夫ですが、そもそも体重が軽い乳幼児にとっては、少量の物質でも影響してくると考えられます。(タバコの吸い殻を食べて死んでしまう子供がいるのはそのためです。)

だから、子どもに健康に育ってほしい(健康に育つ権利を子どもは持っていると思いますが)ならば、ちゃんとタバコを吸う時はタバコを吸う時の服を用意し、外に出てその服に着替えて、タバコを吸い、吸い終わったらその服を脱いで、家の中に入ってこないといけません。

という間抜けな行動を起こさないといけません。

そんなことするぐらいなら、子どものためにも辞めましょうよ。2009年から。

あなたがタバコを吸うことで、その利益がタバコ産業を育てているという側面もあります。

とあるタバコ会社の社長は、「タバコなんざ、ガキや貧乏人に黒人、あとはバカに吸わせておけ」と言っているという暴露本もあります。

タバコに関する暴露本←クリック

また、個人的に小学校で使った健康教育のパワーポイントを引用すると

ニンテンドウDSがこれだけ普及したら、経済効果も凄そうですね。

たしか2兆円ってば、麻生さんが提案していた緊急経済対策の額と同じだったかな。。

あ!禁煙法を作れば、それが経済対策にもなるし医療費削減にもなりますね~。

麻生さんどうでしょう?

実際、欧米では先述の通りでタバコなんざ・・・って感じですから、先進国日本をアピールするべく、どかんとやっちゃうのもいいかもですね。

とまぁ、ここまでは普通にある禁煙をすすめる情報ですが、医療を救うという観点からみると、

タバコを吸うと肺が真っ黒で、手術がしにくいということが挙げられます。本当に真っ黒なので、たとえば気胸(肺に穴が空いてしまい、急激に苦しくなる病気、比較的よくあります)の手術の時にも、まっくろだとどこが血管で、どこが穴か非常にわかりずらいです。

また、タバコを吸っていると

出血がひどいことが多いですし、薬のコントロールが難しいです

ちなみに、ある程度予定された手術の時は、手術の前後は絶対禁煙です。創部の処置が難しくなるし、麻酔をかけている時に痰が気道にからんでくるのを防ぐため、術後の傷の治りが悪くなるなどなどあるためにです。

そのため、私たち学生の書くカルテにも必ず喫煙歴は記入します。

「20本/日×30年」とか記載します。この20×30=600という掛け算によって、ガンになりやすいかどうかと判定しております。ちなみに600はけっこう危険ですね。

もちろん病院内も禁煙です。

ですので、タバコを吸っている人が緊急手術になったら、大変なんですよ。助かる確率が10%OFFだと思っていてください。(根拠はありませんが)

でも、さんざん言っても辞められない人がいるんですよね。

隠れて吸っている人とか(匂いでわかりますが・・・)

医療者も人なので・・・。

なんとか助けたいと思っている人が、自分の命を縮めるような行為をしていると、ちょっとやる気が下がります。入院中に隠れて吸っているのはいわんやなおって感じです。非常に落胆してしまいます。

ですので、みなさん今年は医療を救うためにも禁煙元年!

さいごに繰り返します。

6.タバコは辞めましょう

6’.タバコは辞めさせましょう

が医療を救う第6の方法でした。

次はまた3日後、仕事始めの前日になりますかね。

続いては「お薬」に関してです。

どうぞお楽しみに。

2009年1月4日(日)頃に次回更新予定です。

どうぞお楽しみにそして、ますはどうぞこの提案の実践よろしくお願いします。

↓医っQのPRのために作ったパンフレットです。ここで紹介している10の方法がまとめてチェックシートになっています。どうぞダウンロードしてお友達にお渡しください。

2008年12月29日

日本の医療を救う10の方法!その5

日本の医療を救う10の方法!と題して、1つずつ方法とその効果を紹介していきます。

3日に1回のペースで、約1か月のシリーズにしたいと思います。

どうぞ、更新されるブログを3日に1回はご覧ください。

なお、ここで挙げる10の方法は、医っQ代表の独断と偏見で選んでおりますので、提案する方法よりこちらの方が良いだろう!という意見など、読者のみなさんの方が良いものをお持ちであればぜひコメントください。

では、ついに折り返し地点、第5の方法は・・・・

5.大事な説明は家族といっしょに!

まずは、これを確認。

↓

IC=インフォームド‐コンセント【informed consent】(以下IC)

手術などに際して、医師が病状や治療方針を分かりやすく説明し、患者の同意を得ること。解諾(げだく)。

大辞林より ICについて詳しくは→ココ

現場では、「アイシー」と呼ばれるこの

は、実は医療者にとって

けっこうな負担となっています。

というのも、最先端の医療行為を何も知らない人たちに、1から10までわかりやすく説明し理解してもらい、

治療方法を選択してもらう必要があるからです。

説明する内容にもよりますが、短くて15分長いと1時間は説明するようになっています。

しかも、大学病院では大抵その説明に2名の医者が同席します。

(時に医学生も同席させてもらい、勉強させてもらってます。<(_ _)>)

ICの概念が発生し、義務付けられたのは今から約11年前の1997年の医療法改正から。

それまでは患者は医療者から治療方針について説明を一通りされるものの、理解できるほど丁寧に説明されていなかったと思います。

それが今は、医療訴訟のリスクを低減させるべく、手術前には必ずICを行い、医療行為に対する十分な理解を得て紙にハンコを押してもらうというステップを必ず踏むようになっています。

ICの概念の定着→現在の医療者の仕事増加→医療崩壊という構図もあったりします。

(かといって、ICをしないのがいいというわけでは決してありませんので、誤解のないように)

最近はインターネットで最新の論文まで読むことができるので、かなり詳しい人もいますが、実はこれがまた医療者を困らしていたり・・・。

というのも、へたをすると一般の人の方がその病気の治療法について(あくまである特定の病気についてのみですが)医療者より詳しくなっているということがあって・・・。とまぁ、これは長くなるので今回はこの程度にしておきます。

「一般の人にもできること」という本題に戻りますと、

そのICには家族にも来てもらう必要があります。

というのも、手術中など(本人が意識がない状態)に何か緊急事態が発生した場合に、判断をするのは家族などの身内の人になります。

その人たちがICを受けていない場合は、医療者が医療者の価値観で対応することになります。その対応が成功すれば問題はないですが、その対応が悪い結果を招いた際には、当然家族の怒りが発生し、訴訟のリスクとなります。

ということで、ICには手術当日に手術室の隣で待機することができる家族・身内の人が同席することが必須条件となっています。

そして、そのためには必ず

患者さん、その家族、医師の3人以上の都合が合う日程にICを行うことになります。そのため、スケジュール調整がけっこう難しいのが現状です。

私が診察室の中で少なからず複数回見た光景が、

ICに家族が来れなかったから一人で来ました

という光景。

結局、その場合、じゃあまた別の日にICをしましょう。ということになり、最悪の場合は手術日が延期になることすらあります。

せっかく長いこと待たされて、診察室に入ってきたのに、スケジュールを再調整してお帰りいただくということが起こります。

ので、もし予定していたICの日程に家族が来れなくなったら、電話でいつごろなら来れるかどうかを病院に電話してください。

医療者も人なので・・・。

せっかく時間空けておいたのに家族が来てなくてICができないと、非常に落胆してしまいます。

ですので、みなさん病院に来るのは1日がかりになってしまうのはわかりますが、ICの時は家族といっしょに確実に来院するという気持ちが医療を救う1歩となります!

さいごに繰り返します。

5.大事な説明は家族といっしょに!

が医療を救う第5の方法でした。

次はまた3日後、ん、年越しですね。

続いては「tobacco」に関してです。

どうぞお楽しみに。

2009年1月1日(木)頃に次回更新予定です。

どうぞお楽しみにそして、ますはどうぞこの提案の実践よろしくお願いします。

↓医っQのPRのために作ったパンフレットです。ここで紹介している10の方法がまとめてチェックシートになっています。どうぞダウンロードしてお友達にお渡しください。

3日に1回のペースで、約1か月のシリーズにしたいと思います。

どうぞ、更新されるブログを3日に1回はご覧ください。

なお、ここで挙げる10の方法は、医っQ代表の独断と偏見で選んでおりますので、提案する方法よりこちらの方が良いだろう!という意見など、読者のみなさんの方が良いものをお持ちであればぜひコメントください。

では、ついに折り返し地点、第5の方法は・・・・

5.大事な説明は家族といっしょに!

まずは、これを確認。

↓

IC=インフォームド‐コンセント【informed consent】(以下IC)

手術などに際して、医師が病状や治療方針を分かりやすく説明し、患者の同意を得ること。解諾(げだく)。

大辞林より ICについて詳しくは→ココ

現場では、「アイシー」と呼ばれるこの

仕事

は、実は医療者にとって

けっこうな負担となっています。

というのも、最先端の医療行為を何も知らない人たちに、1から10までわかりやすく説明し理解してもらい、

治療方法を選択してもらう必要があるからです。

説明する内容にもよりますが、短くて15分長いと1時間は説明するようになっています。

しかも、大学病院では大抵その説明に2名の医者が同席します。

(時に医学生も同席させてもらい、勉強させてもらってます。<(_ _)>)

ICの概念が発生し、義務付けられたのは今から約11年前の1997年の医療法改正から。

それまでは患者は医療者から治療方針について説明を一通りされるものの、理解できるほど丁寧に説明されていなかったと思います。

それが今は、医療訴訟のリスクを低減させるべく、手術前には必ずICを行い、医療行為に対する十分な理解を得て紙にハンコを押してもらうというステップを必ず踏むようになっています。

ICの概念の定着→現在の医療者の仕事増加→医療崩壊という構図もあったりします。

(かといって、ICをしないのがいいというわけでは決してありませんので、誤解のないように)

最近はインターネットで最新の論文まで読むことができるので、かなり詳しい人もいますが、実はこれがまた医療者を困らしていたり・・・。

というのも、へたをすると一般の人の方がその病気の治療法について(あくまである特定の病気についてのみですが)医療者より詳しくなっているということがあって・・・。とまぁ、これは長くなるので今回はこの程度にしておきます。

「一般の人にもできること」という本題に戻りますと、

そのICには家族にも来てもらう必要があります。

というのも、手術中など(本人が意識がない状態)に何か緊急事態が発生した場合に、判断をするのは家族などの身内の人になります。

その人たちがICを受けていない場合は、医療者が医療者の価値観で対応することになります。その対応が成功すれば問題はないですが、その対応が悪い結果を招いた際には、当然家族の怒りが発生し、訴訟のリスクとなります。

ということで、ICには手術当日に手術室の隣で待機することができる家族・身内の人が同席することが必須条件となっています。

そして、そのためには必ず

患者さん、その家族、医師の3人以上の都合が合う日程にICを行うことになります。そのため、スケジュール調整がけっこう難しいのが現状です。

私が診察室の中で少なからず複数回見た光景が、

ICに家族が来れなかったから一人で来ました

という光景。

結局、その場合、じゃあまた別の日にICをしましょう。ということになり、最悪の場合は手術日が延期になることすらあります。

せっかく長いこと待たされて、診察室に入ってきたのに、スケジュールを再調整してお帰りいただくということが起こります。

ので、もし予定していたICの日程に家族が来れなくなったら、電話でいつごろなら来れるかどうかを病院に電話してください。

医療者も人なので・・・。

せっかく時間空けておいたのに家族が来てなくてICができないと、非常に落胆してしまいます。

ですので、みなさん病院に来るのは1日がかりになってしまうのはわかりますが、ICの時は家族といっしょに確実に来院するという気持ちが医療を救う1歩となります!

さいごに繰り返します。

5.大事な説明は家族といっしょに!

が医療を救う第5の方法でした。

次はまた3日後、ん、年越しですね。

続いては「tobacco」に関してです。

どうぞお楽しみに。

2009年1月1日(木)頃に次回更新予定です。

どうぞお楽しみにそして、ますはどうぞこの提案の実践よろしくお願いします。

↓医っQのPRのために作ったパンフレットです。ここで紹介している10の方法がまとめてチェックシートになっています。どうぞダウンロードしてお友達にお渡しください。

2008年12月26日

日本の医療を救う10の方法!その4

日本の医療を救う10の方法!と題して、1つずつ方法とその効果を紹介していきます。

3日に1回のペースで、約1か月のシリーズにしたいと思います。

どうぞ、更新されるブログを3日に1回はご覧ください。

なお、ここで挙げる10の方法は、医っQ代表の独断と偏見で選んでおりますので、提案する方法よりこちらの方が良いだろう!という意見など、読者のみなさんの方が良いものをお持ちであればぜひコメントください。

では、第4の方法は・・・・

4.着脱しやすい服装で!

これは、【医っQムービー】3分診療編と大きくかかわりますので、まずはどうぞご覧ください

↓

簡単にこの映像の話をすると、

この登場人物医っQさんは、少し寒気がするということでたいへん服を着込んで病院に行きました。医っQさんは診察室にも同じ格好で入っていき、診察室中で胸の音を聴く前に3分たってしまい、ろくな診療ができなかったという映像です。

3分診療と揶揄されるような短い診察時間の中で、いかに自分の病状を伝えるか、そこはいわば

己の生存をかけた自己アピールの面接会場です。

3分という限られた時間の中で、より効率よくアピールするためには何が必要でしょうか?

発表する(プレゼンテーションする)場合の基本。

相手(医療者)の求めるものはなんでしょうか?その求めるものに対応できるように準備をしなくてはいけません。

たとえば、風邪をひいて咳が出ているという状況であれば、かならず胸の音は聴きます。

場合によっては、お腹を触診しますし、注射もします。

自分が診察室の中でされること、すべてを想定することは不可能です。

だから、最初から

着脱しやすい服装で!病院に行く必要があります。

医っQさんは、たくさん着込んだ中につなぎを着こんでいました。着込む場合も脱ぎやすいものを選択して、病院に行くと良かったということです。

と、

いうように、診察室に入るということは、

自分をプレゼンテーションする

ということです。

実際、最近は「問診する」ことを「医療面接をする」というように医学界では教育しています。

医療者も人なので・・・。一生懸命アピールしている人にはやさしくなります。

おまけしちゃいます。

ですので、みなさんのひとりひとりの心がけ、診察はプレゼンテーション!という気持ちが医療を救うこととなります!

さいごに繰り返します。

4.着脱しやすい服装で!

が医療を救う第4の方法でした。

次はまた3日後、インフォームドコンセント(説明と同意)に関してです。

どうぞお楽しみに。

12月29日(月)頃に次回更新予定です。

どうぞお楽しみにそして、ますはどうぞこの提案の実践よろしくお願いします。

↓医っQのPRのために作ったパンフレットです。ここで紹介している10の方法がまとめてチェックシートになっています。どうぞダウンロードしてお友達にお渡しください。

3日に1回のペースで、約1か月のシリーズにしたいと思います。

どうぞ、更新されるブログを3日に1回はご覧ください。

なお、ここで挙げる10の方法は、医っQ代表の独断と偏見で選んでおりますので、提案する方法よりこちらの方が良いだろう!という意見など、読者のみなさんの方が良いものをお持ちであればぜひコメントください。

では、第4の方法は・・・・

4.着脱しやすい服装で!

これは、【医っQムービー】3分診療編と大きくかかわりますので、まずはどうぞご覧ください

↓

簡単にこの映像の話をすると、

この登場人物医っQさんは、少し寒気がするということでたいへん服を着込んで病院に行きました。医っQさんは診察室にも同じ格好で入っていき、診察室中で胸の音を聴く前に3分たってしまい、ろくな診療ができなかったという映像です。

3分診療と揶揄されるような短い診察時間の中で、いかに自分の病状を伝えるか、そこはいわば

己の生存をかけた自己アピールの面接会場です。

3分という限られた時間の中で、より効率よくアピールするためには何が必要でしょうか?

発表する(プレゼンテーションする)場合の基本。

相手(医療者)の求めるものはなんでしょうか?その求めるものに対応できるように準備をしなくてはいけません。

たとえば、風邪をひいて咳が出ているという状況であれば、かならず胸の音は聴きます。

場合によっては、お腹を触診しますし、注射もします。

自分が診察室の中でされること、すべてを想定することは不可能です。

だから、最初から

着脱しやすい服装で!病院に行く必要があります。

医っQさんは、たくさん着込んだ中につなぎを着こんでいました。着込む場合も脱ぎやすいものを選択して、病院に行くと良かったということです。

と、

いうように、診察室に入るということは、

自分をプレゼンテーションする

ということです。

実際、最近は「問診する」ことを「医療面接をする」というように医学界では教育しています。

医療者も人なので・・・。一生懸命アピールしている人にはやさしくなります。

おまけしちゃいます。

ですので、みなさんのひとりひとりの心がけ、診察はプレゼンテーション!という気持ちが医療を救うこととなります!

さいごに繰り返します。

4.着脱しやすい服装で!

が医療を救う第4の方法でした。

次はまた3日後、インフォームドコンセント(説明と同意)に関してです。

どうぞお楽しみに。

12月29日(月)頃に次回更新予定です。

どうぞお楽しみにそして、ますはどうぞこの提案の実践よろしくお願いします。

↓医っQのPRのために作ったパンフレットです。ここで紹介している10の方法がまとめてチェックシートになっています。どうぞダウンロードしてお友達にお渡しください。

2008年12月23日

日本の医療を救う10の方法!その3

日本の医療を救う10の方法!と題して、1つずつ方法とその効果を紹介していきます。

3日に1回のペースで、本日より1か月のシリーズにしたいと思います。

どうぞ、更新されるブログを3日に1回はご覧ください。

なお、ここで挙げる10の方法は、医っQ代表の独断と偏見で選んでおりますので、提案する方法よりこちらの方が良いだろう!という意見など、読者のみなさんの方が良いものをお持ちであればぜひコメントください。

では、第3の方法は・・・・

3.保険証を忘れない!

これまでとちょっと毛色の違う提案です。この方法は、他の方法に比べて患者側の利益が大きい方法だと思います。

まず、保険証はなんで毎月持って行かなければならないかというと・・・・

厚生労働省が定める規則のなかの「保険医療機関及び保険医療養担当規則」

第1章第3条 受給資格の確認

保険医療機関は、患者からの療養の給付を受けることを求められた場合には、

その者の提出する被保険者証によって療養の給付を受ける資格があることを

確かめなければならない。

というルールがあり、本来は毎回確認しなければいけないのですが、便宜上、月に一度の確認で済ませてくれている病院が多いということです。

ちなみに、病院は医療を提供した後に、社会保険庁などからチェックを受けて初めて、診療にかかった費用の(患者さんの自己負担3割以外の)残り7割が3ヶ月後に受け取れるという仕組みなのです。

イメージ↓

そんな保険証をもし、忘れた場合はどうなるか?

↓

全額自己負担!

で、その後は病院等により対応は違いまして・・・

●全額自己負担のあと→

・ 同月内に保険証を提示すれば精算

・ 自己責任により保険者へ療養費払い請求

●保険証持参後に会計

→この場合は、万が一お金を払わない(払えない)で逃げてしまった患者さんがいた場合は、その分は病院が負担することになります。そのため、この方法を採用している病院はほとんどないはずです。(このご時勢あれば教えてほしいです)

ということで、保険証を忘れると

もう1回病院へ足を運ぶ必要が発生

するのです。

そしてこのご時世医療者は、患者さんが保険証がないという話を聞くと、

保険証がない=

診療費を踏み倒される?or 保険料を払う余裕がない?

と思ってしまいます。(思いたくないですが)

そしてそして、頭をよぎるのが(よぎらせたくないですが)

保険証がないならば「ベストの医療は提供しないで、栄養剤で様子をみて・・・」

というようなことを考えたり、

そもそも、「保険証を忘れた方はお断り」という対応に出るかもしれません。

医療者も人なので・・・。

ですので、みなさんのひとりひとりの心がけ、保険証を忘れずに持っていくことが医療を救う第1歩となります!

さいごに繰り返します。

3.保険証を忘れない

が医療を救う第3の方法でした。

次はまた3日後、服装に関してです。

どうぞお楽しみに。

12月26日(金)頃に次回更新予定です。

どうぞお楽しみにそして、ますはどうぞこの提案の実践よろしくお願いします。

↓入院時に作成するカルテの見本です。黄色の枠で囲んだところは、一般の人にも自身のこととして把握しておいてほしい項目です。

3日に1回のペースで、本日より1か月のシリーズにしたいと思います。

どうぞ、更新されるブログを3日に1回はご覧ください。

なお、ここで挙げる10の方法は、医っQ代表の独断と偏見で選んでおりますので、提案する方法よりこちらの方が良いだろう!という意見など、読者のみなさんの方が良いものをお持ちであればぜひコメントください。

では、第3の方法は・・・・

3.保険証を忘れない!

これまでとちょっと毛色の違う提案です。この方法は、他の方法に比べて患者側の利益が大きい方法だと思います。

まず、保険証はなんで毎月持って行かなければならないかというと・・・・

厚生労働省が定める規則のなかの「保険医療機関及び保険医療養担当規則」

第1章第3条 受給資格の確認

保険医療機関は、患者からの療養の給付を受けることを求められた場合には、

その者の提出する被保険者証によって療養の給付を受ける資格があることを

確かめなければならない。

というルールがあり、本来は毎回確認しなければいけないのですが、便宜上、月に一度の確認で済ませてくれている病院が多いということです。

ちなみに、病院は医療を提供した後に、社会保険庁などからチェックを受けて初めて、診療にかかった費用の(患者さんの自己負担3割以外の)残り7割が3ヶ月後に受け取れるという仕組みなのです。

イメージ↓

そんな保険証をもし、忘れた場合はどうなるか?

↓

全額自己負担!

で、その後は病院等により対応は違いまして・・・

●全額自己負担のあと→

・ 同月内に保険証を提示すれば精算

・ 自己責任により保険者へ療養費払い請求

●保険証持参後に会計

→この場合は、万が一お金を払わない(払えない)で逃げてしまった患者さんがいた場合は、その分は病院が負担することになります。そのため、この方法を採用している病院はほとんどないはずです。(このご時勢あれば教えてほしいです)

ということで、保険証を忘れると

もう1回病院へ足を運ぶ必要が発生

するのです。

そしてこのご時世医療者は、患者さんが保険証がないという話を聞くと、

保険証がない=

診療費を踏み倒される?or 保険料を払う余裕がない?

と思ってしまいます。(思いたくないですが)

そしてそして、頭をよぎるのが(よぎらせたくないですが)

保険証がないならば「ベストの医療は提供しないで、栄養剤で様子をみて・・・」

というようなことを考えたり、

そもそも、「保険証を忘れた方はお断り」という対応に出るかもしれません。

医療者も人なので・・・。

ですので、みなさんのひとりひとりの心がけ、保険証を忘れずに持っていくことが医療を救う第1歩となります!

さいごに繰り返します。

3.保険証を忘れない

が医療を救う第3の方法でした。

次はまた3日後、服装に関してです。

どうぞお楽しみに。

12月26日(金)頃に次回更新予定です。

どうぞお楽しみにそして、ますはどうぞこの提案の実践よろしくお願いします。

↓入院時に作成するカルテの見本です。黄色の枠で囲んだところは、一般の人にも自身のこととして把握しておいてほしい項目です。

2008年12月20日

NEWS ZERO最後の提言!その1・2のまとめとしてお勧め

https://al.ssl.dai2ntv.jp/blog/zero/tokushu/action/

上記HPで、1年間の特集の成果として私たちに何ができるかということを、映像でまとめたものが載っています。

ぜひ一度は見てほしいです。

この現状を増税で乗り切るのか?はたして、私たちの行動の変化で乗り切るのか?

その岐路に立たされています。

(何もしなければ、「シッコ」で描かれたようなお金で医療を買う時代の到来です。)

と、医療関係者ではない人が訴え続けてくれて、とても嬉しく思います。

>NEWS ZEROスタッフのみなさん

これで終わりにしないで、今後もなんらかのアクション!を期待しています。

私たち患者にできることは、もっとありますからね。

それを医っQでは、今後も扱っていきます!

世界でこのブログだけ!

一般の人にもできる「日本の医療を救う」行動を今後も提言していきますので、

みなさんよろしくお願いします!

2008年12月17日

日本の医療を救う10の方法!その2の2

大きな病院を控えて、小さな病院に行くと良いということを実践した鹿児島の医療の様子が、

以前、私も出演したNEWS ZEROのサイトから8分程度の映像で学ぶことができます。

医療を救った例があるのでどうぞご覧ください!

写真をクリックすると、NEWS ZEROのサイトに飛びます。

NEWS ZERO

ZERO×ACTION「医療崩壊」

https://al.ssl.dai2ntv.jp/blog/zero/tokushu/action/

救急患者は断らない、医療再生に成功した市 です。

なお、ムービーの中に登場する開業医とは一般にほぼイコール診療所です。

診療所とは入院できるベッド数が19以下の病院のことを指します。

以前、私も出演したNEWS ZEROのサイトから8分程度の映像で学ぶことができます。

医療を救った例があるのでどうぞご覧ください!

写真をクリックすると、NEWS ZEROのサイトに飛びます。

NEWS ZERO

ZERO×ACTION「医療崩壊」

https://al.ssl.dai2ntv.jp/blog/zero/tokushu/action/

救急患者は断らない、医療再生に成功した市 です。

なお、ムービーの中に登場する開業医とは一般にほぼイコール診療所です。

診療所とは入院できるベッド数が19以下の病院のことを指します。

2008年12月16日

日本の医療を救う10の方法!その2

日本の医療を救う10の方法!と題して、1つずつ方法とその効果を紹介していきます。

3日に1回のペースで、本日より1か月のシリーズにしたいと思います。

どうぞ、更新されるブログを3日に1回はご覧ください。

なお、ここで挙げる10の方法は、医っQ代表の独断と偏見で選んでおりますので、提案する方法よりこちらの方が良いだろう!という意見など、読者のみなさんの方が良いものをお持ちであればぜひコメントください。

では、第2の方法は・・・・

2.掛かりつけの医者を作ろう!

その1と合わせ技で重要です。

その1では

「自分の病気に対して心配なのはわかりますが、近所の小さな病院でも医師免許を持っている医師が診察している限りは、90%近くが小さな病院で済ませることができます。」

と書きましたが、さらに小さな病院でも掛かりつけの医者がいることで、百人力です!

なぜなら、

人は個人差があるからです。

前回の風邪の時と、今回の症状ではどうも様子がおかしいぞ!

と、前回も診ている医者ならば気付きます。

たとえ違う医師が診察の担当として出てきても、カルテに前回の情報が記されているので、

普段との比較

ができるのです。

普段の熱、血圧、血糖値、すべて個人差があるわけで、いきなり大きな病院にいっても

医者の能力にそれほど大きな違いはないので、前回の様子がわからない分、治療という面だけを考えても、

近所の掛かりつけ医院≫初めての大病院

ということが言えるし、待たされる時間の面を考えても、さらには検査結果を後日聴きに行くことを考えても、この図式となるわけです。

そこで国の方も、そうなるようにいきなり大病院に行くと余分にお金を負担するようなシステムを作っています。紹介状を持っていないと追加料金を取られるシステムです。

ですので、みなさんのひとりひとりの心がけ、近くの診療所・開業医のところに行って済ませることが医療を救う第1歩となります!

さいごに繰り返します。

1. いきなり大きな病院に行かない

と合わせ技で

2.掛かりつけの医者を作ろう!

が医療を救う第2の方法でした。

次はまた3日後、保険制度にかかわるものです。

どうぞお楽しみに。

12月19日(金)頃に次回更新予定です。

どうぞお楽しみにそして、ますはどうぞこの提案の実践よろしくお願いします。

↓入院時に作成するカルテの見本です。黄色の枠で囲んだところは、一般の人にも自身のこととして把握しておいてほしい項目です。

3日に1回のペースで、本日より1か月のシリーズにしたいと思います。

どうぞ、更新されるブログを3日に1回はご覧ください。

なお、ここで挙げる10の方法は、医っQ代表の独断と偏見で選んでおりますので、提案する方法よりこちらの方が良いだろう!という意見など、読者のみなさんの方が良いものをお持ちであればぜひコメントください。

では、第2の方法は・・・・

2.掛かりつけの医者を作ろう!

その1と合わせ技で重要です。

その1では

「自分の病気に対して心配なのはわかりますが、近所の小さな病院でも医師免許を持っている医師が診察している限りは、90%近くが小さな病院で済ませることができます。」

と書きましたが、さらに小さな病院でも掛かりつけの医者がいることで、百人力です!

なぜなら、

人は個人差があるからです。

前回の風邪の時と、今回の症状ではどうも様子がおかしいぞ!

と、前回も診ている医者ならば気付きます。

たとえ違う医師が診察の担当として出てきても、カルテに前回の情報が記されているので、

普段との比較

ができるのです。

普段の熱、血圧、血糖値、すべて個人差があるわけで、いきなり大きな病院にいっても

医者の能力にそれほど大きな違いはないので、前回の様子がわからない分、治療という面だけを考えても、

近所の掛かりつけ医院≫初めての大病院

ということが言えるし、待たされる時間の面を考えても、さらには検査結果を後日聴きに行くことを考えても、この図式となるわけです。

そこで国の方も、そうなるようにいきなり大病院に行くと余分にお金を負担するようなシステムを作っています。紹介状を持っていないと追加料金を取られるシステムです。

ですので、みなさんのひとりひとりの心がけ、近くの診療所・開業医のところに行って済ませることが医療を救う第1歩となります!

さいごに繰り返します。

1. いきなり大きな病院に行かない

と合わせ技で

2.掛かりつけの医者を作ろう!

が医療を救う第2の方法でした。

次はまた3日後、保険制度にかかわるものです。

どうぞお楽しみに。

12月19日(金)頃に次回更新予定です。

どうぞお楽しみにそして、ますはどうぞこの提案の実践よろしくお願いします。

↓入院時に作成するカルテの見本です。黄色の枠で囲んだところは、一般の人にも自身のこととして把握しておいてほしい項目です。

2008年12月13日

日本の医療を救う10の方法!その1

日本の医療を救う10の方法!と題して、これから1つずつ方法とその効果を紹介していきます。

3日に1回のペースで、本日より1か月のシリーズにしたいと思います。

どうぞ、更新されるブログを3日に1回はご覧ください。

なお、ここで挙げる10の方法は、医っQ代表の独断と偏見で選んでおりますので、提案する方法よりこちらの方が良いだろう!という意見など、読者のみなさんの方が良いものをお持ちであればぜひコメントください。

では、まず第1の方法は・・・・

1. いきなり大きな病院に行かない

シンプルですが、重要です。

大きな病院は、小さな病院では手に負えない人が集まる病院です。

ということで、大きな病院に小さな病院で手に負える人たちが来てしまうと、

小さな病院で手に負えない人たちが病院にかかれない、長時間待たされる。

という事態を巻き起こします。

【医っQムービー】3分診療編でも表現しましたが、長時間待たされる原因を作っているのは市民(患者さん)である病院も少なくありません。

自分の病気に対して心配なのはわかりますが、近所の小さな病院でも医師免許を持っている医師が診察している限りは、90%近くが小さな病院で済ませることができます。

だから「ドクターコトー診療所」という漫画で、島に診療所があるおかげで90%近くの人が治療が受けられる状態なのです。

ですので、みなさんのひとりひとりの心がけ、近くの診療所・開業医のところに行って済ませることが医療を救う第1歩となります!

さいごに繰り返します。

1. いきなり大きな病院に行かない

さて、次は小さな病院に行くことによるメリットについて紹介したいと思います。

どうぞお楽しみに。

12月16日(火)頃に次回更新予定です。

どうぞお楽しみにそして、ますはどうぞこの提案の実践よろしくお願いします。

↓入院時に作成するカルテの見本です。黄色の枠で囲んだところは、一般の人にも自身のこととして把握しておいてほしい項目です。

3日に1回のペースで、本日より1か月のシリーズにしたいと思います。

どうぞ、更新されるブログを3日に1回はご覧ください。

なお、ここで挙げる10の方法は、医っQ代表の独断と偏見で選んでおりますので、提案する方法よりこちらの方が良いだろう!という意見など、読者のみなさんの方が良いものをお持ちであればぜひコメントください。

では、まず第1の方法は・・・・

1. いきなり大きな病院に行かない

シンプルですが、重要です。

大きな病院は、小さな病院では手に負えない人が集まる病院です。

ということで、大きな病院に小さな病院で手に負える人たちが来てしまうと、

小さな病院で手に負えない人たちが病院にかかれない、長時間待たされる。

という事態を巻き起こします。

【医っQムービー】3分診療編でも表現しましたが、長時間待たされる原因を作っているのは市民(患者さん)である病院も少なくありません。

自分の病気に対して心配なのはわかりますが、近所の小さな病院でも医師免許を持っている医師が診察している限りは、90%近くが小さな病院で済ませることができます。

だから「ドクターコトー診療所」という漫画で、島に診療所があるおかげで90%近くの人が治療が受けられる状態なのです。

ですので、みなさんのひとりひとりの心がけ、近くの診療所・開業医のところに行って済ませることが医療を救う第1歩となります!

さいごに繰り返します。

1. いきなり大きな病院に行かない

さて、次は小さな病院に行くことによるメリットについて紹介したいと思います。

どうぞお楽しみに。

12月16日(火)頃に次回更新予定です。

どうぞお楽しみにそして、ますはどうぞこの提案の実践よろしくお願いします。

↓入院時に作成するカルテの見本です。黄色の枠で囲んだところは、一般の人にも自身のこととして把握しておいてほしい項目です。